研究内容

主要な研究テーマ

日本列島のようなプレート収束域のテクトニクスを論ずる上で,剪断帯の運動像の解析や断層活動の履歴の解明は構造地質学の分野では欠かすことのできないものとなっています.本研究室では,マントル上部から地殻表層部にわたる深度において剪断変形を受けて形成された断層岩を対象とし,そこに記録された運動像と変形像および変形環境や変形史の解明を行っています.

(1) 断層岩類の運動学的解析は,定方位試料中の剪断センスの指標を用いて行われています.研究対象としている断層としては,中央構造線,棚倉構造線,畑川断層帯,足助剪断帯,飛騨の船津剪断帯,幌満かんらん岩体などのほか,海外では中国雲南省哀牢山剪断帯,ネパールランタン地域のMain Central Thrust,韓国のSunchang Shear Zoneなどを手がけてきました.

(2) 断層活動の歴史の解明は,断層ガウジのK-Ar年代測定やシュードタキライトのフィッショントラック年代測定法を用い,中央構造線や跡津川断層などを対象として実施しています.

(3) 中央構造線の構造発達史の解明については,上記の運動学的解析や断層の年代測定のみならず,対の変成帯,とくにナップ構造が発達する三波川帯(高圧型変成帯)における構造解析も用いています.ナップ構造の主要なフィールドは関東山地の下仁田や寄居地域です.特に,三波川変成岩の構造的上位に存在する「古領家帯」の構造発達は重要なテーマの一つで,関東のほか九州中軸部も重要なフィールドです.

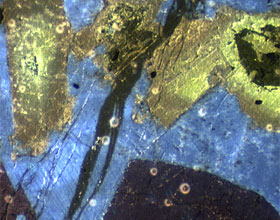

(4) 近年の重要なテーマとして,中央構造線沿いの領家花崗岩や,南部フォッサマグナ地域の島弧同士の衝突岩体である丹沢トーナル岩などの石英中のヒールド・シールドマイクロクラックを用いた古応力場解析があります.その主な狙いの一つとして,白亜紀末期に中央構造線沿いの領家花崗岩に保存されていた古応力場の記録が,上記の新第三紀の衝突によってどのように回転したかを見積りたいと考えています.

研究手法

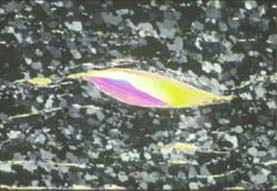

フィールドワークと偏光顕微鏡観察を基盤として最も重要視しています.そのほか,鉱物や岩石の分析,X線粉末回折法,年代測定,カソードルミネッセンス,SEM-EBSDなどをテーマにより取り入れています.

|  |

| 領家変成岩由来のマイロナイト(長野県長谷村) | 野島花崗閃緑岩を貫くヒールドマイクロクラックのカソードルミネッセンス像(淡路島) |